鶴見川舟運物語 〜河岸がつないだ流域のくらし〜

港北ふるさとテレビ局が、2024年度に制作した横浜ミストリー「鶴見川舟運物語」を紹介します。この映像作品は、YOUテレビの歴史番組、横浜ミストリー「鶴見川舟運物語〜河岸がつないだ流域のくらし〜」(28分作品)として制作しましたが、地域史研究家の相澤雅雄氏や横浜市歴史博物館の刈田均氏の貴重なお話の多くをカットして泣く泣く放送時間内に収めた、という経緯がありました。そこで、TV放送版とは別に、「完全版」として、46分の映像作品も制作しました。完全版では、貴重なお話をノーカットでご覧いただけます。

「鶴見川舟運物語〜河岸がつないだ流域のくらし〜(完全版)」(46分)はこちら

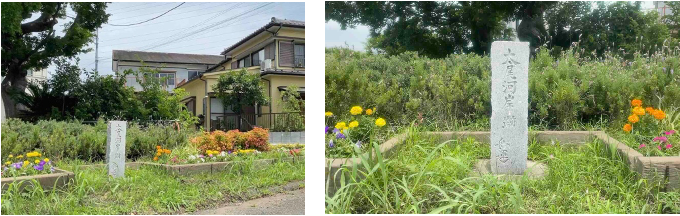

番組冒頭で登場する「太尾河岸跡」という石碑。皆さんは、「河岸(かし)」という言葉を知っていますか?河岸とは、「船着場」のこと。

石碑から少し離れたところに鶴見川が流れています。おそらくこの場所は、鶴見川に関係があると想像できます、というアバンでこの番組は始まります。どうしてこんな住宅地の一角に、船着場の跡があるのでしょうか?その謎を紐解くためには、鶴見川の歴史を知る必要があります。それでは、ごいっしょに鶴見川の歴史を紐解いていきましょう!

<暴れ川の歴史>

かつては「暴れ川」と呼ばれた鶴見川の水害の歴史を、大倉精神文化研究所 理事の小股昭さんに説明していただきました。小股さんは、鶴見川舟運復活プロジェクトのメンバーでもあり、地域の歴史を研究しています。子どもの頃に鶴見川の支流のひとつである早淵川での水害体験があったこともあり、水害のパートをお話ししていただくことになりました。

<水の恵み〜農産物〜>

水害という悪条件を抱えた鶴見川ですが、流域住民にとっては、生活に必要な川でした。それは、「水の恵み」です。鶴見川の水の恩恵を受けて流域ではどんな農作物が作られていたのか、地域史研究家の相澤雅雄さんのお宅を訪ねました。相澤先生は、地域の歴史について多くの講演でご活躍です。神奈川新聞社が発行している季刊誌「横濱」の2008年春号「鶴見川流域物語」でも鶴見川流域の特産物について執筆されています。

相澤先生の鶴見川流域の農産物のお話の前に、空撮映像を入れました。これは、青葉区鉄町で撮影したものです。この辺りの鶴見川は川幅もまだ狭く、両岸には田畑が広がっています。港北ふるさとテレビ局の下西和比古カメラマンが、国土交通省にドローン航行の許可を取って、撮影しました。

<水の恵み〜水産物〜>

鶴見川の水産物について、鶴見川舟運復活プロジェクトの世話役で鶴見川に住む生き物に詳しい、臼井義幸さんにお話を伺いました。臼井さんは、郷土史家として港北区の歴史を研究しているだけでなく、鳥などの生態にも精通しています。

臼井さんの制作した写真集「新横浜鳥物語〜横浜国際競技場周辺に生息していた鳥たちの記録」は、港北ふるさとテレビ局が短編番組(第1話〜第3話)にまとめて、動画として配信しています。

第1話 https://youtu.be/TGdgTCdzlLg

第2話 https://youtu.be/ijizgL8JypA

第3話 https://youtu.be/XD_h4aeQ8bE

<水の恵み〜水運〜>

鶴見川の「水の恵み」は、農産物や水産物だけではありません。鶴見川は、流通ルートして重要な川だったのです。かつて、トラックや鉄道による輸送が行われる前、物流は、川に浮かぶ舟で行われていました。これを「舟運(しゅううん)」といいます。

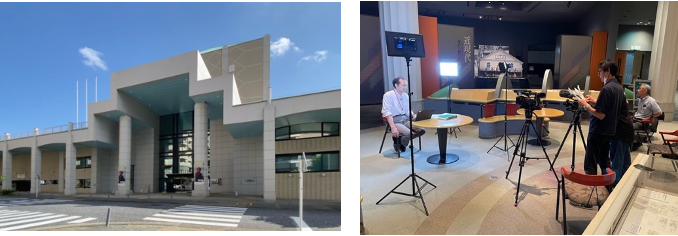

鶴見川の舟運の歴史を、横浜市歴史博物館の副館長であり主任学芸員の刈田均さんにお話していただきました。

刈田さんは、数年前に舟運についての展示を担当され、舟運に関する執筆もされており、また、以前、別の番組で面識もありましたので、出演候補に決まりました。

<舟運の歴史>

舟運でどんなものが運ばれていたのかなど、刈田さんの興味深いお話は、番組を観ていただくとして、話に出てくる古文書などの資料は、神奈川県立公文書館、横浜開港資料館、港北図書館、などを駆け回って集めました。米軍が撮影した昭和前期の航空写真も、国土地理院から入手できました。当時のアメリカの技術はやはりすごいですね。航空写真を拡大すると、こんなものまで写っていたんですね!(番組を観てのお楽しみ!)

また、国立国会図書館所蔵の資料、国土地理院の発行した大正時代の地図、綱島台在住の飯田家所蔵の舟運に関する資料、綱島東在住の池谷家所蔵の鶴見川に関する資料、大豆戸町在住の武田信治さん所蔵の舟運に関する古文書も使わせていただきました。

その他、この番組では、「とうよこ沿線」編集長の岩田忠利さんの集めた写真など、ご協力いただきましたみなさんには、この場をお借りして御礼申し上げます。

この番組を制作するにあたり、鶴見川のことを知るために、東京都町田市上小山田にある鶴見川の源流を訪ねました。写真にあるような小さな泉のなかに、水がとくとくと湧き出ていました。1級河川の鶴見川のスタート地点がこんなに小さな泉で、上流付近も小川でしかない鶴見川が、どんどん成長して、海に流れ込む河口付近では大きな流れに成長していくんですね。自然の凄さを感じました。

<イラスト>

さて、今回の番組を作っていく上で、イラストが必要になりまた。というのも、かつて鶴見川で盛んにおこなわれた舟運の写真というものがほとんど存在していないからです。イラストは、港北区大倉山在住の荒山智奈美さんに依頼することにしました。以前も別の映像作品で描いていただいたのですが、番組のイメージにピッタリのとっても素敵なイラストを描いてくれました。

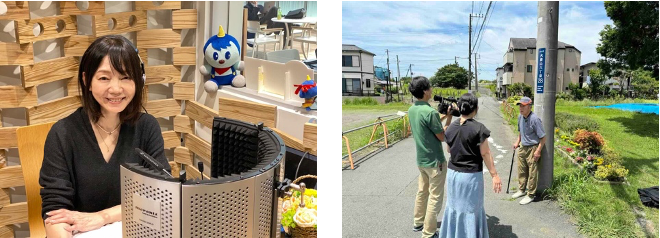

<ナレーション>

ナレーションは、BS-TBSのニュース番組で活躍中の広瀬未来さんに依頼しました。広瀬さん、実は今年で開局16周年になる港北ふるさとテレビ局のオリジナルメンバーのひとりで、もう16年もいっしょにお仕事しています。広瀬さんも港北区日吉本町在住。地元港北区のメンバーで1つの番組が制作できる幸せを感じています。「港北区を愛するプロ集団」と呼ばれる所以です。

<地元在住の長谷川政夫さんインタビュー>

ところで、鶴見川での舟運は、昭和40年ごろまで行われていたそうで、太尾(現在の大倉山)で生まれ育ち、「太尾橋」の屋号を持つ長谷川政夫さんに昔の思い出を聞くことができました。長谷川さんは、実際に鶴見川で舟を使って肥料を輸送する仕事をされていたそうです。経験者のお話は説得力がありますね。地元の子どもたちが、舟の掃除を手伝ってくれたという話は、本当に微笑ましいです。(ADの松井栄里さんの笑い声が入ってますね(笑)。)

<舟運発達の謎>

鶴見川を多くの舟が行き来していたことはわかりました。しかし、川には流れがありますよね。舟で上流から下流に向かうには、川の流れに乗っていけば簡単そうですが、物流に使うということであれば、帰りは下流から上流に遡って来なければなりません。どうやって、エンジンも付いていない舟で川を遡ることができたのでしょう?

その謎を解く鍵を握るのは、なんと、空に浮かぶ月や太陽だというのです。NPO法人鶴見川流域ネットワーキング事務局長の小林範和さんにそのメカニズムを伺いました。子どもの頃に理科の授業で聞いた話が、ここで身近な事実として蘇ります。なるほど、昔の人々は、自然の力を利用して生活していたのだな、と感心しました。

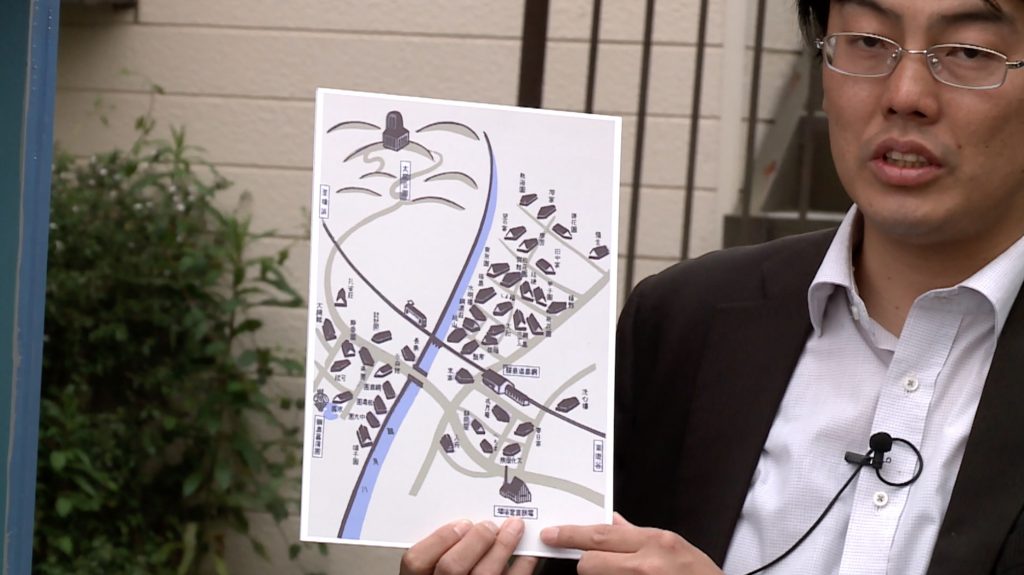

<遡航終点>

ところで、舟は、鶴見川のどのあたりまで上って行くことができたのでしょうか?鶴見川舟運復活プロジェクトのメンバーで郷土史家の吉川英男さんの研究・調査によると、鶴見川とその支流には20ヶ所もの「河岸」があった。そして、一番上流にあったとされる河岸は、小机(中瀬)、川向だったとのこと。そして、それを裏付ける古文書や写真が見つかりました。横浜市歴史博物館の刈田均さんに再び説明していただきました。詳しくは、番組で!

長谷川武明氏と2代目会長となった大谷佐一氏

<鶴見川遡上実証実験>

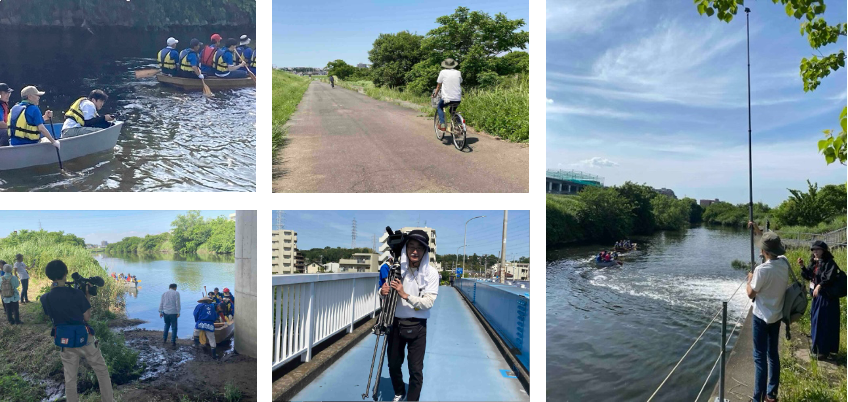

横浜市港北区で、鶴見川流域の歴史の研究や、鶴見川の自然を子どもたちに伝える活動をしている市民団体「鶴見川舟運復活プロジェクト」の協力で、実際に団体の所有する舟を使って、鶴見川を漕ぐ実証実験を行なっていただきました。

今回の企画、実は以前からYOUテレビさんと鶴見川の歴史に関する横浜ミストリーを作りたいという構想はあったのですが、今年、鶴見川舟運復活プロジェクトの会長の長谷川武明さんがご高齢で引退され顧問となり、副会長だった大谷佐一さんが会長になられたというきっかけもあって、鶴見川舟運復活プロジェクトの活動を紹介しながら鶴見川の舟運の歴史を紐解く番組を作ることになったのです。番組のハイライトとなる、手作り和船を実際に川に浮かべての遡上実証実験をやっていただけるかどうかが番組の制作のトリガになるため、同団体に相談しました。ところが、コロナの影響もあり、長い間、舟を使っていないことが影響し、船底を修理しないと使えない状況だったのです。しかし、グラスファイバーで船底を修理し、再塗装をして、使えるようにしていただけることとなり、遡上実証実験が実現したのです。ご協力、本当にありがとうございました!

これで舟の目処はついたのですが、実際に実証実験をやるためには、ある程度の「漕ぎ手」を集めることが必要です。ということは、実施する日は休日でなくてはなりません。しかも、新横浜近くにある難所「大曲」は水深が浅いため、水位が1メートル以上あることが必要です。満潮もしくはその周辺の日でなくてはならず、かつ、撮影のために天気の良い日でなくてはなりません。この3つの条件が揃う日を選ぶのはなかなか大変で、時間がかかりました。そして、ようやく5月18日(土)と決まり、天気が良くなることを祈りました。漕ぎ手を集めるため、私の大学時代のボート部の仲間にも声をかけたのですが、残念ながら都合がつかず、新羽町内会を通して参加者を集めてもらいました。鶴見川舟運復活プロジェクトのメンバーと合わせてなんとか人数が集まりました。そして、当日の進行は内山岳彦監査役により、進められました。

なお、陸上の撮影班は、舟を追いかけながら、自転車で移動しました。実証実験当日は、晴天で撮影日和。熱中症対策として、水分の補給は万全におこなった上で、撮影を行いました。

新羽橋下で撮影する筆者(左下) 新羽橋で撮影した下西カメラマン(中央下)

実証実験当日は、新羽橋下で舟を川に浮かべて漕ぎ手の乗船。太尾河岸跡の近くまで漕いで下りました。番組としては、太尾見晴らしの丘公園付近をスタート地点として撮影を行いました。風もなく、新羽橋あたりまでは問題なく遡上ができました。新羽橋下で、休憩と漕ぎ手の交代を行いました。

かつての川舟による舟運は、河口から太尾河岸までで、それより上流は、筏やべか舟のような底の平らな小さな舟だけが遡上していたと言われています。 そこで私たちは、手作りのボート「舟運丸」と手作りの和船「たちばな」で、新横浜の鳥山川合流点を越え、もし可能であれば、かつて河岸があったと言われている小机や川向まで上がって行けるかどうか挑戦してみました。

しかし、残念ながら流れが強く、大曲付近で遡上を断念。昔の鶴見川は、今とは大きさも流れ方も違いますが、通常の川舟でここより上流に遡上するのは、やはり難しかったことが想像できます。

何はともあれ、事故もなく、無事に遡上検証を終わらせることができました。参加者の皆さん、お疲れ様でした。そして、番組の制作にご協力いただきましてありがとうございました!

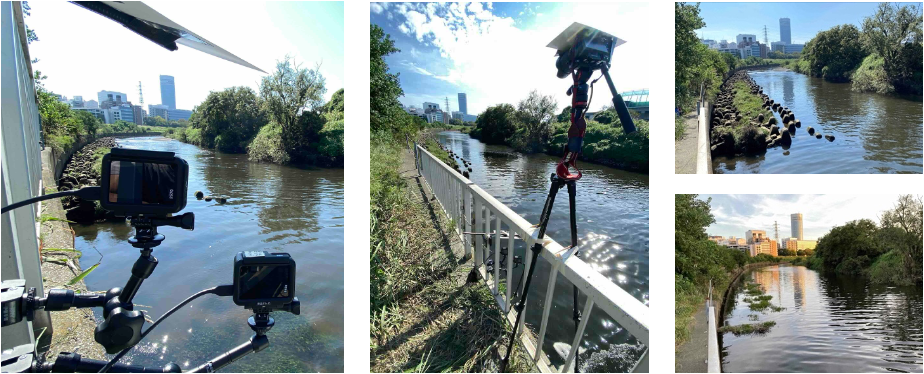

実証実験の撮影は無事終了しましたが、それ以外に、鶴見川の水位の変化をどうしても撮りたくて、別の日に朝から夕方暗くなるまで、鶴見川の河原で定点撮影を行いました。カメラを約7時間回しっぱなしで、大曲よりちょっと下流の河原で撮影しました。読書でもしながらのんびり待とうと考えていましたが、結構風が強い日でしたのでカメラを気にしながら、そしてカメラに直射日光が当たらないように動く太陽の方向に日よけを付け替えたりと、予想以上に手間のかかる撮影となりました。 多少は読書も出来ましたが(笑)。

「なぜ住宅街の一角に船着場の石碑があったのか?」 それは、番組を見てのお楽しみ。「太尾橋」の屋号を持つ長谷川政夫さんのお話にその答えがありました。

そして、そこには「知られざる鶴見川の歴史」があり、川と共に生活してきた人々の暮らしがありました。 現在では、人の移動は電車や車。そして荷物の輸送はトラックが中心になりましたが、 かつて、鉄道も道路も整備されていない時代、人々が、どのように川と舟を活用していたのか、 舟運が、いかに大切な役割を担っていたかを知ることができました。

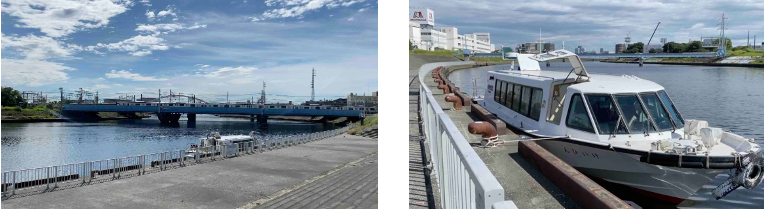

そして今、川を防災に利用するという取り組みが始まっています。大震災などで道路が寸断されたとき、川を活用して物資を輸送するのです。番組の制作中に、タイムリーなお話が飛び込んできました。鶴見川流域ネットワーキングの協力で国土交通省の巡視船「けいひん号」に乗船できるというお話があり、鶴見川を航行する船の上から撮影することができたのです。

ただ、この話を歴史番組の最後に持ってきて違和感がないか迷いました。この話を入れるとしたら、鶴見川を航行する船からの映像をエンディングに入れたいと考えていました。鶴見川には、すでに3つの防災船着場が整備されていること、そして、この防災船着場を実際に訪れてみて、かつての「河岸」と重なって、舟運の将来が見えるような気がしたのです。

最後に、この番組の制作にご協力いただきました皆さん、本当にありがとうございました。

YOUテレビの高科英昭プロデューサー、山﨑顧問、大倉精神文化研究所の平井理事長、国土交通省京浜河川事務所の新井悠司さん、鶴見川流域ネットワーキングの亀田佳子さん、鶴見川舟運復活プロジェクトの皆さんと、鶴見川遡上実証実験に参加していただいた皆さん、綱島リバーサイドマンションの藤田忠征さん、ご出演していただきました地域史研究家の相澤雅雄さん、横浜市歴史博物館の刈田均副館長、大倉山在住の長谷川政夫さん、鶴見川流域ネットワーキングの小林範和事務局長、鶴見川舟運復活プロジェクトの長谷川武明顧問、大谷佐一会長、臼井義幸さん、内山岳彦さん、小股昭さん、イラストを描いていただきました荒山智奈美さん、資料や写真を提供していただいた「とうよこ沿線」編集長の岩田忠利さん、飯田助知さん、池谷道義さん、武田信治さん、吉川英男さん、ほかの皆さん、そして、港北ふるさとテレビ局制作チームの広瀬未来さん(ナレーション)、佐藤将之さん(構成)、阿部知行さん(構成・撮影)、松井栄里さん(AD)、下西和比古さん(撮影・ドローン)、平山拓未さん(撮影)、この場をお借りして、改めて感謝いたします。

(番組ディレクター 伊藤幸晴 記)

<この番組に関する報道記事>

横浜日吉新聞 https://hiyosi.net/2024/05/23/tsurumi_river-8/

新横浜新聞 https://shin-yoko.net/2024/05/23/tsurumi_river-5/

タウンニュース港北区版 https://www.townnews.co.jp/0103/2024/12/19/764589.html

横浜日吉新聞 https://hiyosi.net/2024/12/31/tsurumi_river-10/

新横浜新聞 https://shin-yoko.net/2024/12/31/tsurumi_river-7/

<放送スケジュール>

2025年1月1日から1月31日まで、下記の放送スケジュールにて放映予定

【YOUテレビ】(毎日)11:00〜11:30 / 14:00〜14:30 / 19:30〜20:00 / 22:00〜22:30

【イッツコム】(火・木)20:30〜21:00

【J:COM】(毎日)07:30〜08:00 / (金土を除く毎日)22:00〜22:30(支局によって、時間帯が異なる場合がありますのでご注意ください)

その他、全国のケーブルテレビ70局にて放送

また、2025年2月には、「satonoka 4K(旧ケーブル4K)」にて4K放送

なお、再放送をご希望の方は、YOUテレビのホームページからリクエストすることができます。

再放送リクエストはこちら→ https://www.netyou.jp/program/mistory_request.html

続・綱島温泉物語 〜石碑が教えてくれたこと〜

港北ふるさとテレビ局が2019年に制作した「続・綱島温泉物語」をご紹介します。

みなさんは、綱島から大綱橋を渡ってすぐのところに、綱島温泉の記念碑があったのをご存知でしょうか?2018年12月1日、この石碑に「処分」の貼り紙が貼られていたことを日吉在住の橋本さんが発見。橋本さんは「なんとかしなくちゃ」と大慌て。しかし休日なので区役所も閉まっていた。綱島温泉の生き証人である記念碑が消滅の危機!

この物語は、この石碑にまつわる事件から始まります。

ロケは、2019年5月13日に行われました。綱島温泉町の掲示板は、筆者がいつも気になっていた場所。横浜開港資料館の吉田律人さんの案内は、ここからスタートすることにしました。

最初に向かったのは、吉田さんオススメ、綱島温泉の証が残るイトーヨーカドー前のパデュ中央広場の案内図です。この地図には2008年(平成20年)3月綱島温泉で最後まで残った宿泊施設「浜京(はまきょう)」がまだ描かれている貴重な地図。

そのあと「梅島」「水明」など、かつて綱島温泉を代表する温泉旅館の2つの跡を見つけます。いずれも現在はマンションになっていますが、かつての名前が残っているのはうれしい限りです。

綱島街道の綱島交差点に向かいます。ここから東京方面を望むと、つい最近まで見ることのできた黄色い建物と煙突のあった「東京園」は、この時すでになく、新綱島駅の工事現場となっていました。この東京園は、当初は東急電鉄が電車の切符を買った人を招待した電鉄直営の温泉施設として建てられた温泉施設です。最終的に事実上最後の綱島温泉の施設(宿泊施設のない)となり、2015年(平成27年)から、無期休業となっています。当初の話では、まもなく銭湯のみ営業再開との想定でしたが、湯船から水を長期間抜いたことも影響してヒビが入ったとの情報もあり、現状再開時期は不明ということです。

2015年の綱島交差点

いよいよ、ロケ隊は大綱橋へ移動します。大綱橋では、横浜開港資料館の吉田さんがフリップを見せながら綱島温泉の記念碑(樽町にあるラジウム鉱泉湧出記念碑)について説明するシーンを収録しました。

大綱橋

大綱橋を渡るロケ隊

鶴見川の河原でのロケの様子

さて、大綱橋を樽町側に渡ってすぐのところに「綱島リバーサイドマンション」があります。大家さんの藤田さんの協力で、マンション屋上からの撮影をさせていただきました。このシーンでは、東急がかつてこのエリアを阪急の宝塚のように、一大レジャーランド化しようという計画があったという話を収録しました。この屋上は柵がないので、強風の時は危険です。くれぐれも下に落ちないよう、安全第一で撮影を実行しました。

綱島街道、大綱橋を樽町側に渡った最初の交差点は、「樽町」、そして2つ目が「菖蒲園前」交差点です。筆者は、以前からどこに「菖蒲園」なんてあるんだろう…と、ずっと気になっていたのですが、今回の映画の製作を進めるうちに解決しました。角の三菱自動車の辺りに東急が「綱島菖蒲園」を作りました。樽町にあるのに「綱島」を付けたのは、やはり、東急電鉄が綱島の駅から来て欲しいという思惑があったからでしょう。

現在は、バス停「菖蒲園前」のところに、「樽町しょうぶ公園」という名前の児童公園がありますが、これは、かつての「菖蒲園」の場所ではありません。

そしてロケ隊は、樽町から歩いて大曽根に向かいます。大曽根にある銭湯「太平館」は、昔ながらのお風呂屋さんで、銭湯ファンには大人気のスポットです。なにより、綱島温泉同様、黒いコーラ色の「ラジウム温泉」で、しかもラジウムの源泉から近いこともあり、濃度も濃いということです。

太平館の黒湯

太平館

最後は、樽町会館の前での撮影。ここでは、横浜開港資料館の吉田さんが、綱島温泉街の成り立ちについて説明するカットの撮影を行いました。

さて、これで。この日のロケは終了。これ以外にも、インタビューや石碑再建の取材を行いました。その様子はまたの機会にお話しします。(番組ディレクター 伊藤幸晴 記)

完成した映像作品は、港北区内で上映会を開催して観ていただいたほか、港北公会堂で開催された「港北ふるさと映像祭」でも上映されました。

綱島温泉の歴史を振り返る映像作品「続・綱島温泉物語」は「港北映像ライブラリ」にて、期間限定公開中です。

<この映像作品に関する報道記事>

神奈川新聞 https://www.kanaloco.jp/news/life/entry-375942.html

タウンニュース https://www.townnews.co.jp/0103/2019/08/22/494142.html

横浜日吉新聞 https://hiyosi.net/2019/11/05/tsunashima_history-9/

横浜日吉新聞 https://hiyosi.net/2020/02/12/ryuiki_center-5/

ハートフル大曽根 https://www.heartful-osone.com/news/detail/id=543

つるみウォッチャーズ http://www.tsurumi-watchers.com/2019/11/post_111.html

<追記>

この映像作品のリメイク版が、YOUテレビの歴史番組「横浜ミストリー」にて、2022年6月にYOUテレビ、イッツコム、J:COMをはじめ、全国のケーブルテレビで放送されました。再放送をご希望の方は、YOUテレビのホームページからリクエストすることができます。

再放送リクエストはこちら→ https://www.netyou.jp/program/mistory_request.html

まりおんの夢 the Movie

港北ふるさとテレビ局が港北区民映画製作委員会に協力して制作した地域密着映画「まりおんの夢 the MOVIE」をご紹介します。この映画は、港北区を舞台に地域在住・在勤・在学の出演者、スタッフで制作した港北区民映画ともいえる作品です。2016年に完成して、菊名コミュニティハウスで試写会が行われ、大倉山記念館でも上映されました。また、港北ふるさとテレビ局開局10周年 港北区制80周年に開催された「第9回 港北ふるさと映像祭」でも上映した作品です。